主要ポイント

- Hiring Labは、公的に入手可能なデータを掘り下げ、2012年まで遡って一般労働者の転職を主目的とした離職率を計算する新しい方法を開発・試算した。

- 転職を主目的とした離職率は上昇傾向であり、パンデミック以前の同離職率より高い水準を維持している。労働者側がより良い仕事を求める傾向が強まっている。

- 特に20代後半と40代前半を中心に離職率は上昇傾向であり、ミドル人材の転職機会が増えていることが注目される。

日本の離職率の参考値を開発

離職率は、労働需要のデータとともに、労働市場の逼迫状況や流動性を表す上で重要な指標です。加えて、労働需要のもととなる採用企業側の行動や意思決定とは別に、離職率には労働者側の意思決定が内在しているため、市場動向をおさえる上で貴重な情報です。

米国では、JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey)から月次で離職率のデータが取得可能であり、同離職率は「自発的」離職を表しているため有用です。そして、労働市場の逼迫度の評価や金融政策の意思決定に同データが活かされています。一方、日本では、厚生労働省による「雇用動向調査」から年次の離職率データが公開されているものの、転職を主目的とした「自発的」離職率の年次推移を見るうえでは統計上そのまま活用しづらい様々な問題を抱え、結果としてデータの解釈や労働者の転職の把握、労働市場の逼迫との関連付けが難しい状況です。そこで、本分析では、いくつかの統計的問題を克服した上(詳細は「方法」を参照のこと)で、JOLTSと同様に、転職を目的とした離職者を多く含む「自発的」離職者に焦点を当てて分析結果を提供します。またパートタイム労働者は仕事の性質上雇用の流動性が高いため、本分析では労働市場の逼迫度との関係を考えるにあたり、一般労働者(常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働者)に焦点を当てて分析します。

転職を主目的とした離職率が上昇傾向

離職率は上昇傾向であり、2022年より前と後で大きく変化しています:2022年1-6月期の離職率は4.35%とピークに達し、2023年1-6月期は4.30%と若干低下したものの、2021年以前とは全く異なる高い水準を示していることがわかります。

労働市場の流動性が従前低かった日本において、最近は求職者の行動が労働市場の逼迫状況に一致しつつあることが、この推移が示す興味深い点です。パンデミックの影響が緩和し労働市場がさらに逼迫するにつれ、またインフレの懸念が増加するにつれ、労働者側も労働者にとってより良い仕事を求めて離職する傾向が、従前よりも強まっていると示唆されます。このような離職率の高まりと労働市場の逼迫について、2022年で最も高く、2023年で少し落ち着いてもまだ高い水準を維持している傾向は、米国等他国でも確認され、概ね整合的な傾向を示しています。

この結果は、一般労働者(常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働者)の「自発的」離職率を各年上半期(1月-6月)ごとに独自に算出・推計することで得られました。転職を主目的とした「自発的」離職は、離職理由別のうち、「その他の個人的理由」に属する離職と定義しています。同離職理由が離職の64%(2023年上半期、一般労働者ベース)を占めており、定年や事業所側の理由、個人的理由の他項目(結婚、出産・育児など)などと明確に区別されているため、概ね転職を主目的とした離職と考えることが自然です。2020年以降においてはデータから直接的に算出された結果であり、2020年より前は、各年の離職者数を基にした著者による推定結果を示しています。離職率の分母である「常用労働者数」については、厚生労働省の「雇用動向調査」データをもとに、2012年から2023年までの各年の上半期のデータが事実上入手可能である一方で、分子の「その他の個人的理由による離職者数」については、上半期のデータは2020年以降しか観測できません。そこで、回帰分析により、年次データと上半期データの関係を用いて、2020年以前の上半期データを推計しました(詳細は「方法」を参照のこと)。その結果、データを外挿し、中長期的な離職率の推移を可視化することができました。

特に20代後半と40代前半で離職率が上昇傾向

年代ごとに一般労働者の「自発的」離職率を算出すると、特に20代後半と40代前半で離職率の上昇が目立ちます。25-29歳では、2023年上半期には8.01%の離職率を記録し、2012年上半期の5.71%から、40.2%も成長しており、一貫して上昇傾向を見せています。40-44歳では、2016年以降パンデミックまで離職率は足踏みしていましたが、その後上昇に転じ、2023年上半期には3.8%でピークに達しています。

20代後半の離職率は一貫して上昇しています。この背景には、従前より若手人材不足に対する高い労働需要がさらに高くなっていることに加えて、一定の勤務年数で経験を積んだ上で転職意向のある若手人材がより増加したことで、転職により結びついていると考えられます。

しかし若手人材だけではなくミドル人材も離職率が増えていることが最近のトレンドとして、さらに注目されます。この背景としては、管理職の不足や採用企業の事業拡大に伴う専門人材不足により労働需要が増加し、採用企業の人材獲得競争が活発化することで、労働者側も現職場よりも魅力的と感じる仕事を見つける機会が増え、結果として転職のマッチング機会が増えてきたと示唆されます。

結論:今後離職率は大きく下がらない可能性が高い

人材獲得競争が活発な中で、労働者側もより良い機会を見つけたい意向が2022年以降強まってきていることが確認されました。そして日本の労働者は、より良い仕事を見つける見通しについて、従前よりも自信をつけているように見えます。今後良い機会を見つけた労働者が新しい役割に留まることに満足したり、市場が冷え込むことで就業者が現在の職場にとどまることが増えれば離職率は下がりますが、そのような材料は現時点で観測されません。むしろ2024年の労働需要は依然旺盛であることに加え、転職が少しずつ身近になってきた中で、キャリア構築の意識が少しずつ高まってくれば、離職率が2021年以前より高い傾向は今後も続くものと考えられます。

方法

用語は、厚生労働省より以下のように定義。

「常用労働者」:次のうちいずれかに該当する労働者のこと。

- 期間を定めずに雇われている者。

- 1か月以上の期間を定めて雇われている者。

「パートタイム労働者」:「常用労働者」のうち次のいずれかに該当する労働者のこと。

- 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。

- 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者。

「一般労働者」:「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」を除いた労働者のこと。

本分析では、JOLTSと同様に、転職を目的とした離職者を多く含む「自発的」離職者に焦点を当てる。「雇用動向調査」では離職理由別のデータが公開されており、離職理由のうち、「個人的理由- うちその他の個人的理由」が最も文脈に近いため、この離職者数を使用した。

また「雇用動向調査」では年次データ(利用可能期間:2012年-2022年)と年上半期データ(利用可能期間: 2020年1-6月期 ~ 2023年1-6月期)が公開されているものの、離職率の分母である「常用労働者数」は、年計データの掲載場所においても、上半期期間の数値のみ公開されている。よって離職率は「その他の個人的理由離職者数」を「常用労働者数」で割って算出することから、必然的に年次平均ではなく年上半期平均ベースで算出されることとなる。

分母「常用労働者数」においては、上半期期間の数値が、上半期の箇所以外にも年計の箇所 (表番号3)で公開されているため、2012年から2023年までのデータが実質的に利用可能である。一方、分子「その他個人的理由離職者数」においては、上半期期間の数値は、上半期の箇所(表番号34-3)でのみ公開されているため、2020年1-6月期 ~ 2023年1-6月期の期間しか観測可能でない。結果、完全に観測可能な数値で離職率を算出する場合は、2020年1-6月期 ~ 2023年1-6月期の期間のみということになる。

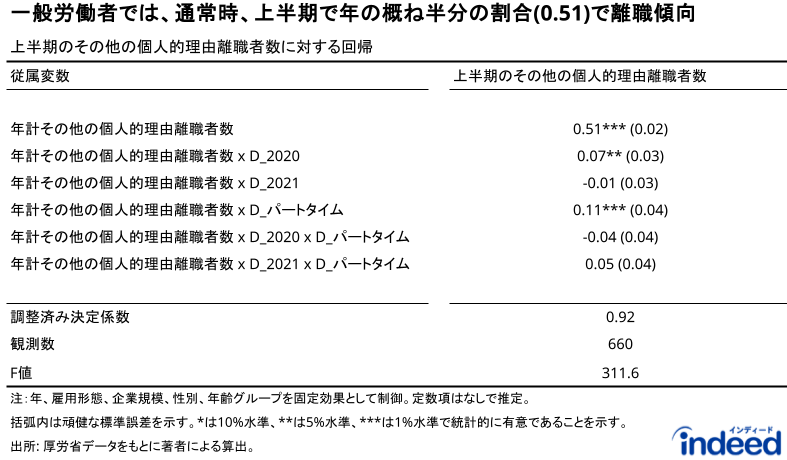

しかし分子「その他個人的理由離職者数」は年計の数値が年計の箇所(表番号34-3)に存在するため、年計の数値と上半期の数値との関係性を使って、2012年から2019年の上半期の数値を推定することが可能である。この推定においては、以下の回帰により対応する。

年計のその他の個人的理由離職者数が0の場合、上半期のその他の個人的理由離職者数は0のため、定数項を推定式から除くこととする。

年と雇用形態に対して交差項を作成している。この理由は、1-6月期と1-12月期の関係について、パンデミックの深刻な時期とそれ以外で離職への感応が異なると考えられることと、パンデミックの深刻な時期とそれ以外で雇用形態における離職への感応も変化すると考えられるためである。実際に一般労働者において2020年1-6月は2020年1-12月全体に比して高い離職率となる傾向があり、通常の時期における関係性から逸脱していることが、下図表及び推定結果から確認される。尚、他の固定効果との交差項も追加した推定も行った結果が実質的に大きく変化しないことが確認されたため、年と雇用形態に対して交差項を入れた推定式を本分析では用いることとした。

推定の結果、一般労働者における上半期のその他個人的理由離職者数は、年計のその他の個人的理由離職者数の概ね半分(0.51倍)の関係であることが確認された。また2020年は、上半期の離職者数は年次中、例年よりも多い傾向があり、2020年においては0.58 (=0.51+0.07)倍の関係にある。その他、調整済み決定係数が0.92ととても高い当てはまりを示している。すなわち、この推定式で精度高く年計と上半期計の関係を表せていることを示唆している。

米国のJOLTSのTotal Private(民間部門)の離職率と比較した結果を、参考のため以下に掲載する。まずパンデミック後に離職率が上がり水準がパンデミック以前の離職率よりも高い傾向を示していることは米国と日本で共通している。一方で日本の方が米国よりも離職率の数値が高い。これは日本の離職率の離職の定義・範囲が、いくら「その他個人的理由」に基づく理由に絞っても、米国のそれとずれることにある。その背景には、例えば、離職理由をなるべく明確に区別したとしても、日本では転職以外の理由が一部「その他個人的理由」に含まれると考えられる点、また米国ほどには事業者側の理由と労働者側の理由が明確に区別されていない可能性があるためである。あるいは労働者数の定義・範囲に、米国のそれとずれがある可能性もある。また米国では2020年の方が2021年よりもパンデミックにより離職率は低下したのに対して、日本では2021年の方が2020年よりも離職率が低下している。パンデミックにより労働者は次の職を見つける自信が低下するため離職率は下がることが自然である。これは、日本のパンデミックの深刻な期間が伸びたことが2021年にずれ込んだ要因と考えられる。しかし、時系列上は一貫したデータであり、それゆえ本分析では水準よりも、推移の変化により焦点を当てている。